“기이한 사람들. 지나가면서 기껏해야 쉬 지워져버리는 연기밖에 남지 못하는 그 사람들. 그(위트)와 나는 종종 흔적마저 사라져버린 그런 사람들의 이야기를 서로 나누곤 했었다. 그들은 어느날 무(無)로부터 문득 나타났다가 반짝 빛을 발한 다음 다시 무로 돌아가 버린다. 미(美)의 여왕들, 멋쟁이 바람둥이들, 나비들. 그들 대부분은 심지어 살아 있는 동안에도 결코 단단해지지 못할 수증기만큼의 밀도조차 지니지 못했다.”

올해 노벨문학상 수상자로 선정된 프랑스 소설가 파트릭 모디아노(69)의 잘 알려진 소설 <어두운 상점들의 거리>에서 옛 기억을 상실한 주인공은 과거를 더듬어가면서 이같이 독백한다.

|

||

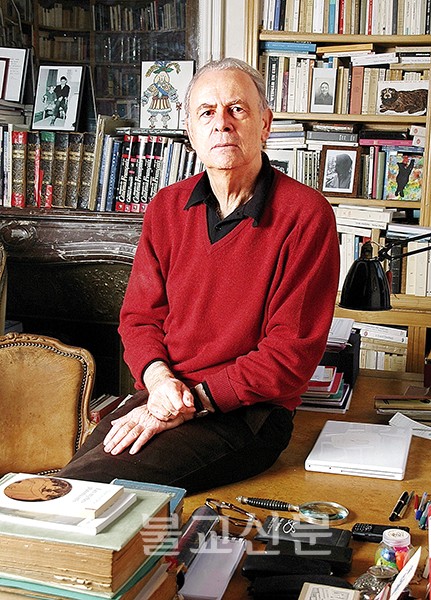

| 2014년 노벨문학상을 수상한 프랑스 작가 파트릭 모디아노는 ‘잃어버린 기억’을 주제로 인간존재의 근원을 불교적 사유체계에 입각해 탐색해온 중견작가다. 사진=AP 연합 | ||

겉보기에 이 소설은 과거를 찾아 헤매는 한 기억상실자의 이야기다. 어떤 흥신소의 퇴역 탐정인 작중 화자는 마치 다른 인물인 것처럼 자신의 과거에 대한 추적에 나선다. 한 장의 귀 떨어진 사진과 부고(訃告)를 단서로 바에서 일하는 피아니스트, 어떤 정원사, 사진사 등을 차례로 만나게 되고 그들의 단편적으로 불확실한 증언을 토대로.

추적과정에서 기억상실자는 혼돈에 휩싸인다. 자신과 자신이 찾아낸 ‘페드로’라는 인물은 같은 사람일까? 패션모델 출신으로 전쟁 말기에 스위스로 잠적한 ‘드니즈’를 사랑한 일이 있는가? 과연 그것은 그의 과거일까? 아니면 어떤 다른 사람의 과거일까?

자신을 찾아가는 과정이 전개되면서 맥락은 달라진다. 정말 자신의 과거를 되찾는가 혹은 그가 되찾은 과거는 과연 그 자신의 과거인가 하는 문제는 이제 별로 중요하지 않다. 중요한 것은 그의 기억이 그를 한 집단과 이어주는 끈이라는 사실, 그의 기억의 모험이 그 인물 자신을 초월하는 하나의 세계를 창조해낸다는 사실이다.

“가장 이해하기 어려운

인간운명 환기하는 예술”

스웨덴 한림원

2014년 수상자로 선정

이는 무상(無相)과 무아(無我)를 기저로 한 불법(佛法) 반야의 세계이자 연기(緣起)적 사고다. ‘실재성이 없는 환(幻)의 그림자이기 때문에 상(相)에 집착하여 머물지 말라’는 <금강경>의 핵심 가르침과도 맞물린다.

소설은 어린시절 저녁 무렵에 맛본 슬픔처럼, 쉬 사라져버리는 저 충동들의 환영(幻影)과도 같은 메커니즘을 분해한다고 말하는 역자의 평도 귀기울일만 하다. 엄청난 규모의 전쟁이 사람들과 사물들, 그리고 그 기억들을 흩고 바스러뜨려버린 1940년대의 체험은 우리들 인간조건이 얼마나 불확실한 기초 위에 구축된 것인가를 보여준다. 소설은 현대의 전쟁이 파괴한 것은 단순한 재산이나 인명의 피해만이 아니라고 항변한다. 동시에 인간의 진정한 정체성을 그 근본에서부터 붕괴시켰다.

2차대전이 끝난 뒤 1945년에 태어난 모디아노가 되찾으려고 하는 것은 자기 자신의 기억이 아니라 한 시대의 기억, 아니 어떤 인간 조건 자체일지도 모른다. ‘불안정성’과 ‘존재의 덧없음’, ‘잃어버린 시간을 되찾는’데 집중한다.

그에 따르면 ‘잃어버린 시간’은 산산조각난 삶의 편린이며 슬픔이 가득 담긴, 그러나 아름다운 기억의 어둠이다. 그의 인물들은 망각과 고독과 침묵으로 구멍 뚫린 존재들이다. 모디아노의 작품세계가 파열과 분산이 지배하는 불연속선의 세계라고 해석하는 이유다.

“결국 인간의 삶이란

한 집단과 이어주는 끈,

無로부터 나타났다가

반짝 빛을 발한 다음

다시 無로 돌아가는 것”…

불교적 사유체계 ‘호평’

소설을 번역한 김화영 고려대 명예교수는 말한다. “과거를 모두 기억하고 추억을 완성할 수 없다면 살아서 무엇하나? 그러나 살지 않는다면 추억해서 무엇하나? 가장 헛되이 바스러져서 망각의 무(無)로 변하는 우리들 삶을 가장 감동적으로 서술하고 있는 이 소설은 바로 이런 점에서 어떤 모럴을 손가락질하고 있는 것 같다. 한 일생의 기나긴 자서전을 따라가는 것보다는, 그 지속적 시간 끝에 남는 무(無)를 고려할 때, 차라리 이 확실하고 찬란한 현재를 사랑하는 것이 가장 바람직하지 않을까?”

소설가 은희경은 “주변이 소란스럽거나 삶이 뻔하게 느껴져 신물 날 때 이 소설 읽기로 멋을 부린다”면서 이 소설에 대해 “기억을 상실한 주인공은 자신의 과거를 추적하지만, 그렇게 해서 찾아간 존재의 마지막 지점은 바스러진 그림자나 무(無)일지도 모른다는 것, 매혹적인 소설”이라고 평하기도 했다.

지난 9일 올해 노벨문학상 수상자로 모디아노를 선정한 스웨덴 한림원은 “가장 이해하기 어려운 인간의 운명을 환기시키는 기억의 예술을 보여줬다”고 선정 이유를 밝혔다. 모디아노는 잃어버린 시간을 거슬러 올라가 삶의 애매모한 근원을 섬세하게 탐구하는 작가로 꼽혀왔다.

1968년 소설가로 데뷔한 뒤 지금껏 40년 넘게 오로지 전업작가로 살아왔다. 대표작 <어두운 상점들의 거리>는 1978년 공쿠르 문학상을 받아 전 세계적으로 주목을 받았고, 같은해 우리말로 번역해 소개된 뒤 고정 독자층이 급속하게 형성되기도 했다. 의문의 차 사고를 당한 뒤 잃어버린 기억들과 조우하는 이야기 <한밤의 사고>, 부모와 어린시절의 기억을 수집ㆍ진술하는 자전적 소설 <혈통> 등도 작품성을 인정받았다.

불교적 사유체계로 해석할 여지가 충분한 모디아노의 소설 <어두운 상점들의 거리>의 첫 구절은 다시한번 곱씹을 만하다. “나는 아무것도 아니다. 그날 저녁 어느 카페의 테라스에서 나는 한낱 환한 실루엣에 지나지 않았다.”

기억을 상실한 자아를 찾아나선 주인공의 마지막 독백도 의미심장하다. “과연 이것은 나의 인생일까요? 아니면 내가 그 속에 미끄러져 들어간 어떤 다른 사람의 인생일까요?”

|

||

| 파트릭 모디아노 지음 / 문학동네 | ||

|

||

| 파트릭 모디아노 지음 / 문학동네 | ||

|

||

| 파트릭 모디아노 지음 / 문학동네 | ||